【校园新闻】回忆我的老师赵宪初——张茂昌

我1953年进南模,在南洋模范中学度过了六年难忘的中学时代,1959年高中毕业,1963年又回母校任教。1985-1990年任南洋模范中学的副校长,1990-2000年任南洋模范中学的校长,直至退休。至今仍任南洋模范中学的“教学视导专家组”成员,进教室听课、评课。

抑扬顿挫的课堂

赵宪初先生是我就读上海市南洋模范中学高中时的数学老师,教我们“三角”。记忆中先生一进教室,笑容可掬,给人一种亲切感。当年,凡上课开始,都由班长叫:“起、礼、坐”,而逢先生上三角课,班长只叫“起、礼”,全班学生由先生领着我们用嘉善口音抑扬顿挫的吟唱“三角公式”。譬如课本中的tgα=sinα/cosα,先生特别把三个音节的希腊字母α,改成单音节的英文字母A: tgA= sinA/cosA。回想起来,先生教我们 “三角”,真是出神入化,至今我仍可以一口气把基本的三角函数定义式,一直吟唱到“和角公式”、“和差化积公式”……

对学习数学的方法,赵老师认为并不在于单单记忆定理公式的内容,而在于理解和掌握,赵老师提倡“三W”的治学方法:即What——这个数学命题告诉了我们什么;When——它在什么条件下成立;和Why——它为什么会成立。

赵老师主张“以新带旧多复习,逻辑思维勤训练,培养能力靠平时”,因此,每周课堂上至少要小测验一次,且不事先通知,并当场改卷子,叫 “温故而知新”。有趣的是,学生一点不觉得紧张,因为,分数不好,下一次再来过,因为平时成绩很多,每次的“胜败”权重就很小。又因为“拳不离手,曲不离口”,久而久之,逻辑推理等数学的思维方法就渐渐为每个学生所掌握。

赵老师(先生)的“三角”,不仅要求数字正确,而且还要求推理娴熟,演算速度快,卷子写得清楚整洁,关键步骤有理有据,可以在100以外再加5-20分的附加分,我们学生往往为了争取这个附加分,还没上先生的课就摩拳擦掌,跃跃欲试。

“重基础”的两个妙招

赵先生的数学教学中“重基础”有两个特点,一是概念教学“猛火煮,漫火温”;二是“举三反一”,才能让学生“举一反三”。

概念要讲准确,但不可能一次讲清楚,要像剥冬笋一样,层层剖析,要螺旋式上升,看似循环,但每一次循环又在一个新的高度。先生常以住房建筑为例,他说:老式房子,登楼梯上到二楼,总有一个平面走道,然后再登楼梯,到达三楼又有一个平面走道……这样能让上楼者不感到“吃力”,而且左邻右舍也好相互熟悉,互相照应;现在新式住宅,登上二楼,左右一户,几乎没有平面走道,又直接攀登楼梯,让上楼者没有一个平面间隙,很感“吃力”,邻居也少往来,先生打趣的说:大概是“平面走道”要算“建筑面积”的缘故吧,为了提高“容积率”,忘了建筑的根本宗旨——以人为本!

“举三反一”的“三”与“一”,不是简单的变式训练中“三道题”与“一道题”的关系,学习是一个过程,就是让学生自己逐步领悟的过程,举“三”,要求学生悟出其中的“规律”。

赵先生主张“多学少考”,不能考什么就教什么,教什么就学什么。“教”就要求教给学生方法,培养其自主的、能动的、创造性的学习能力。这样的教学,学生能学一点懂一点,懂一点会一片,越学越有劲,课外负担又不重。

让“100分”从考后变成考前

在教学中,有些学生成绩考得不好,先生也有一个补救的办法,叫“考后100分”。

每次“测验”中带有共通性的“错误”,认真讲评,让学生真真搞懂、订正,并明确指出:下一单元虽然是测试新内容,但这类旧内容一定重新再“考”,且占有一定比例,这样做的结果,学生在学习上的“旧债”逐渐还“清”,成绩也会相应提升。

赵先生坚持“不比‘基础’比‘进步’”,“进度”开始似乎慢了一点,但是真正做到:“学一点,懂一点;懂一点,会一点;会一点,成绩也会‘升一点’”。实践证明,反复的“考后100分”有可能转化为“考前100分”。

近年来,我也经常有机会去听“测验”后的讲评课,教师一般都会认真讲评,学生也会认真听讲、订正,但下一单元“测验”往往又是“新内容”,成绩又不理想,学生如果总是被学习失败的阴影所笼罩,经常体验到失败的痛苦,就会低估自己的能力,对自己产生怀疑,丧失信心。而且,自信与自卑两者都有一种叠加效应。愈是自信,愈会成功,愈成功则愈自信。这恐伯就是赵先生带领我们实施“考后100分”的原因。

赵先生的“爱”

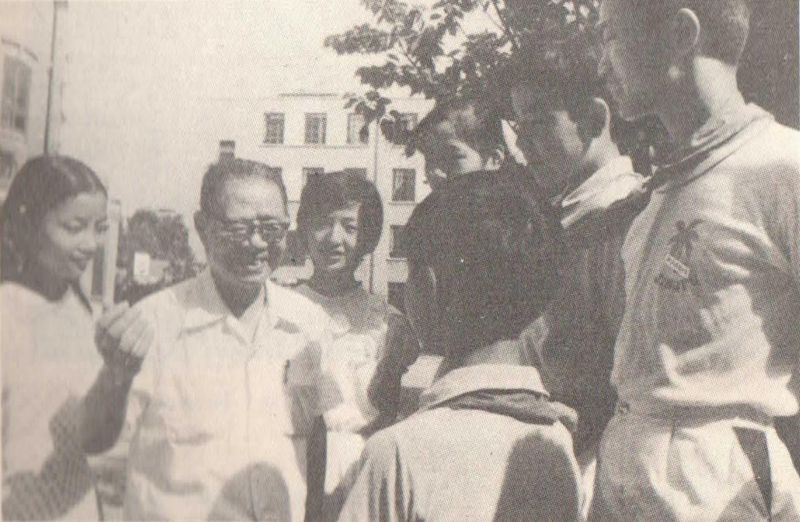

1963年我被召唤回母校任教,那时赵宪初先生已被评为上海市十位“超级教师”(当时还没有“特级教师”的称谓)之一,我有幸与先生在同一个高一年级教“三角”课。为了向他学习,我把自己的课排在先生课的后面,每一课都随堂听课,听一课,上一课,现买现卖,可算“赵型三角”的谪传。当时,赵先生是已有36年教龄的名师,早在解放前就著有《三角学》专著,但仍然每节认真备课,写出详细教案,毫无保留地手把手带教我。他讲“周期函数”,就以生肖为例:“今年——1964年出生的是一条龙,12年——1976年, 24年——1988年……出生的都是一条龙。”学生哄堂大笑,终生不忘。

三国时代的诸葛亮有句名言:“仕者思明君,学者思明师。”赵宪初先生是一位当之无愧的“明师”。我请教过赵老:每年有这么多当年的学生来看望您,您的成功秘诀是什么?他想了一想,出我意料地回答是:他的老师、南洋附小校长沈心工先生在他办公室挂着的一幅对联:

唯天生才皆有用,他人爱子亦如余

这是赵宪初先生从教七十年的矢志不渝,也是我日后教学生涯的执著追求。

编者按:

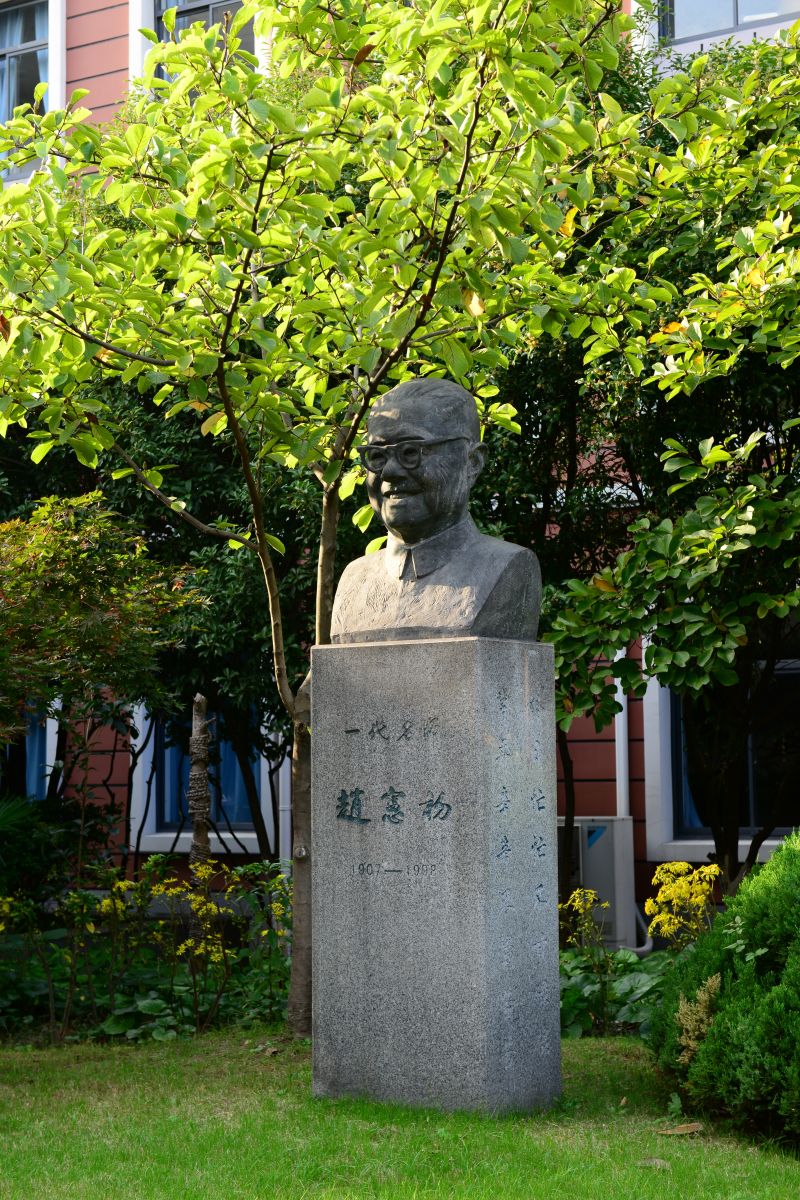

赵宪初,原名赵型(1907-1998),浙江嘉善人。1924年南模中学毕业考入上海交通大学,1928年毕业后回母校任教。新中国成立后,历任副校长、校长和名誉校长,“终身许与南模”长达七十年。先后任中国民主促进会中央委员、上海市主任委员,上海市政协副主席。著有《赵宪初教育文集》、《怎样列方程解应用题》等多部专著。

* 本文摘自:《南模情结七十载》——张茂昌

* 审核:郭庆

南模教育集团

南模教育集团 南模中学

南模中学 微南苑

微南苑